月別アーカイブ

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年2月

- 2023年1月

カテゴリ一覧

椎体圧迫骨折

千葉県流山市でお悩みの症状を改善したい方へ よつば鍼灸整骨院では、肩こりや腰痛、スポーツ障害など様々な症状に対応しております。豊富な専門知識と確かな技術で患者様の症状に合わせた最適な施術を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。

椎体圧迫骨折とは主に背骨(脊椎)の椎体と呼ばれる部分が押しつぶされるように変形・損傷する骨折の一種です。

正常な背骨では高所からの転落など大きな力が加わらなければ生じない骨折ですが、年齢とともに骨がもろくなり、尻もちをつくなどの軽微な衝撃でつぶれる場合や、知らない間に徐々に体の重みを支えきれずに椎体がつぶれてしまうことがあります。

椎体圧迫骨折の原因

①骨粗相症

・骨密度が低下し、骨がもろくなることで、軽い転倒や日常的な動作でも骨折しやすくなる

・閉経後のホルモンバランスも影響し、特に女性が発症するケースが多い

② 外傷

・若年層では、高所からの転落や交通事故など、強い衝撃が加わることで発生する

③ 日常生活動作

・重い物を持ち上げるなどの背骨に過度の負担がかかる動作

・咳やくしゃみ

椎体圧迫骨折の症状

①痛み

・背中や腰の局所的な激しい痛み

・体を動かしたときや姿勢を変えたときに痛みが増す

② 姿勢の変化

・脊椎は複数の骨から形成されているため、場合によっては複数箇所で椎体圧迫骨折が生じることがあり、背中が丸くなる、身長が縮むなどの症状がでる

・背中を伸ばせない、背中全体の痛みや重苦しい

③ 神経症状

・骨折が神経を圧迫すると、下肢の痛みやしびれが生じる

よつば鍼灸整骨院での施術内容

よつば鍼灸整骨院では、椎体圧迫骨折の症状を改善するために、以下のような治療を行っています。

➀手技療法(マッサージ・ストレッチ)

②アイシング療法

③ハイボルト治療、ラジオ波治療、鍼治療、運動指導等

④テーピング

椎体圧迫骨折にお悩みの方は、流山市にあるよつば鍼灸整骨院にご相談ください。

当院の専門スタッフが、患者様一人一人に合った最適な治療法を提供し、根本的な原因を取り除くお手伝いをします。

運動療法やストレッチ、日常生活のアドバイスを通じて、椎体圧迫骨折の症状を改善し、再発防止のサポートをいたします。

椎体圧迫骨折は、高齢者や女性に多く、特に骨粗鬆症を有する方によくみられる症状ですが、適切なケアと予防策を講じることで、痛みから解放され、快適な運動生活を送ることが可能です。

お悩みを解消し、健康的な生活を取り戻しましょう。お待ちしております。

梨状筋症候群

千葉県流山市でお悩みの症状を改善したい方へ よつば鍼灸整骨院では、肩こりや腰痛、スポーツ障害など様々な症状に対応しております。豊富な専門知識と確かな技術で患者様の症状に合わせた最適な施術を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。

梨状筋症候群とは骨盤内に位置する梨状筋が坐骨神経を圧迫・刺激することで、臀部や下肢に痛みやしびれなどの症状を引き起こす状態を指します。

この症候群は、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症と比較するとまれな疾患とされています。

梨状筋症候群の原因

①筋肉の過度な使用や負荷

・過度に使用されると、炎症や硬化が起こり、坐骨神経を圧迫する

② 外傷や筋肉の損傷

・転倒や事故などによる臀部への直接的な外傷が、梨状筋の損傷や炎症を引き起こし、坐骨神経を圧迫する

③解剖学的異常

・生まれつきの梨状筋や坐骨神経の走行異常により、神経が圧迫されやすい状態になっている

④ 姿勢の問題

・長時間の不適切な座位姿勢や足を組む習慣などが梨状筋に負担をかけ、症状を誘発する

梨状筋症候群の症状

①臀部の痛み

・お尻の外側あたりに痛みが生じ、深部に鈍い痛みを感じる

② 下肢のしびれや痛み

・痛みやしびれが太ももの後面からふくらはぎ、足先にかけて放散する

③症状の増悪

・長時間の座位や階段の上り下り、しゃがむ動作などで症状が悪化する

④歩行時の症状軽減

・歩行や軽い運動で症状が軽減する

よつば鍼灸整骨院での施術内容

よつば鍼灸整骨院では、梨状筋症候群の症状を改善するために、以下のような治療を行っています。

➀手技療法(マッサージ・ストレッチ)

②アイシング療法

③ハイボルト治療、ラジオ波治療、鍼治療、運動指導等

④テーピング

梨状筋症候群にお悩みの方は、流山市にあるよつば鍼灸整骨院にご相談ください。

当院の専門スタッフが、患者様一人一人に合った最適な治療法を提供し、根本的な原因を取り除くお手伝いをします。

運動療法やストレッチ、日常生活のアドバイスを通じて、梨状筋症候群の症状を改善し、再発防止のサポートをいたします。

梨状筋症候群はデスクワーカーやスポーツ選手、肉体労働者など、長時間座ったり、体を捻ったりする動作が原因ですが、適切なケアと予防策を講じることで、痛みから解放され、快適な運動生活を送ることが可能です。

お悩みを解消し、健康的な生活を取り戻しましょう。お待ちしております。

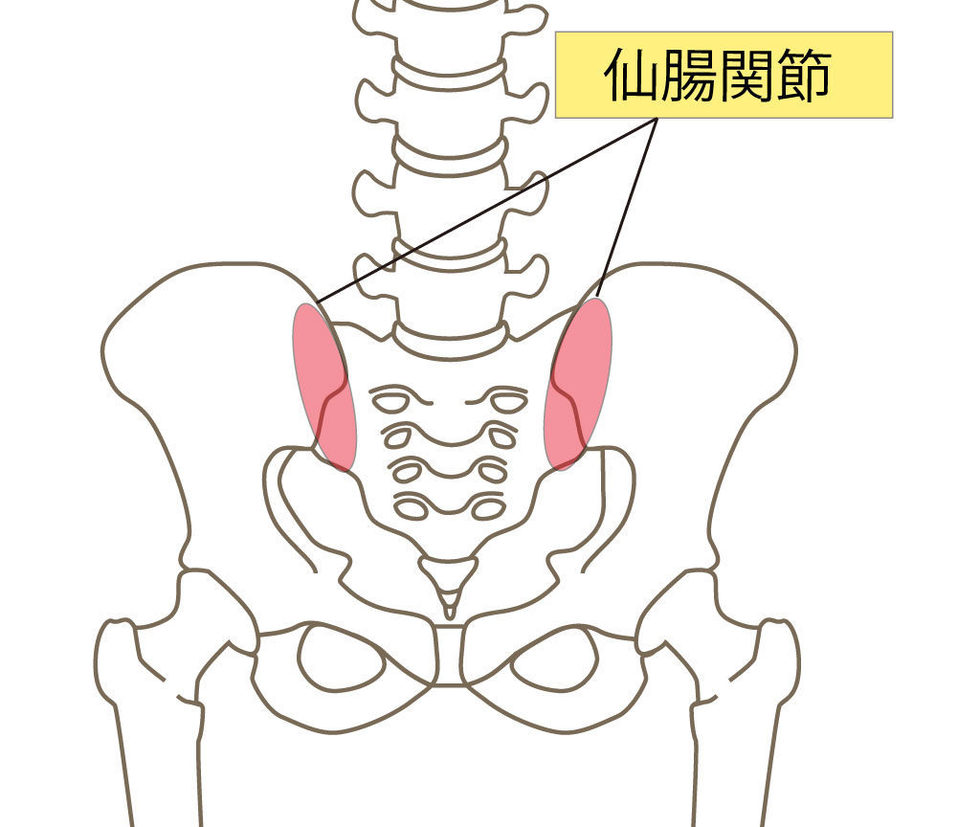

仙腸関節炎

千葉県流山市でお悩みの症状を改善したい方へ、よつば鍼灸整骨院では、肩こりや腰痛、スポーツ障害など様々な症状に対応しております。豊富な専門知識と確かな技術で患者様の症状に合わせた最適な施術を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。

仙腸関節炎とは骨盤の後ろ側にある仙腸関節(せんちょうかんせつ)に炎症が起こり、痛みや不快感を引き起こす状態です。

仙腸関節は、脊椎の一部である仙骨と骨盤の腸骨をつなぐ関節で、主に体重を支える役割を担っています。

仙腸関節炎の原因

①過負荷やバランスの崩れ

・長時間の立ち仕事や座り仕事による体重の偏り

・激しい運動や重い物を持ち上げる動作で、仙腸関節にストレスが集中してしまう

②外傷や怪我

・転倒や事故による直接的な衝撃

・スポーツや日常生活でのねじれる動作による関節の損傷

③妊娠や出産

・妊娠中のホルモン変化により、仙腸関節が緩みやすくなる

・出産時に骨盤が広がることで関節に負担がかかる

④関節炎や疾患

・強直性脊椎炎などの炎症性疾患による影響

・変形性関節症や関節の老化による変性

⑤姿勢や骨格の異常

・腰椎や骨盤のアライメント(配列)の崩れ

・普段の悪い姿勢や歩き方の癖

仙腸関節炎の症状

① 腰や骨盤周辺の痛み

・腰の下部やお尻、骨盤周辺に痛みを感じる

・片側、または両側に現れることがある

②動作による痛みの悪化

・長時間の立位や座位、階段の上り下りで痛みが増す

・体を前に倒す、後ろに反る、捻るなどの動きをしたときに強い痛みが生じる

③下肢への放散痛

・太ももや鼠径部(そけいぶ)、場合によっては膝や足に痛みが放散する

・坐骨神経痛と似た症状を伴う場合もある

④ 関節のこわばりや不安定感

・朝起きたときに腰や骨盤周辺がこわばる

・関節がぐらつくような不安感を感じる

⑤ 炎症に伴う腫れや熱感

・痛みのある部位に腫れや熱感を伴う

よつば鍼灸整骨院での施術内容

よつば鍼灸整骨院では、仙腸関節炎の症状を改善するために、以下のような治療を行っています。

➀手技療法(マッサージ・ストレッチ)

②アイシング療法

③ハイボルト治療、ラジオ波治療、鍼治療、運動指導等

④テーピング

仙腸関節炎にお悩みの方は、流山市にあるよつば鍼灸整骨院にご相談ください。

当院の専門スタッフが、患者様一人一人に合った最適な治療法を提供し、根本的な原因を取り除くお手伝いをします。

運動療法やストレッチ、日常生活のアドバイスを通じて、仙腸関節炎の症状を改善し、再発防止のサポートをいたします。

仙腸関節炎は、妊娠や出産による影響や、ホルモンの変動、日常生活での姿勢が原因ですが、適切なケアと予防策を講じることで、痛みから解放され、快適な運動生活を送ることが可能です。

お悩みを解消し、健康的な生活を取り戻しましょう。お待ちしております。

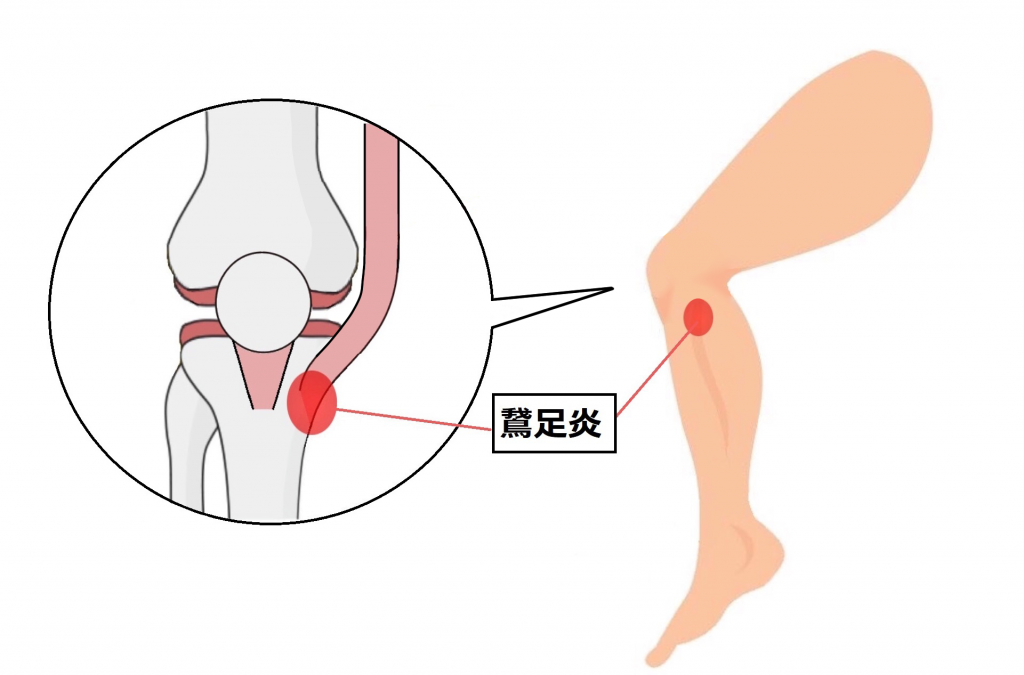

鵞足炎

千葉県流山市でお悩みの症状を改善したい方へ よつば鍼灸整骨院では、肩こりや腰痛、スポーツ障害など様々な症状に対応しております。豊富な専門知識と確かな技術で患者様の症状に合わせた最適な施術を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。

鵞足炎とは「鵞足(がそく)」と呼ばれる膝の内側下部にある部分に炎症が起こる状態を指します。

膝を曲げ伸ばしする動作を繰り返すことで、鵞足に付着する筋や腱、滑液包に炎症が起き、痛みや腫れを引き起こします。

特に、長距離走やバスケットボール、ラケットスポーツ、水泳の平泳ぎなどで起こりやすいと言われています。

鵞足炎の原因

①膝の過剰な使用

・ランニングやジャンプなど、膝を頻繁に使うスポーツ

・長時間の歩行や急激な運動量の増加

②筋力や柔軟性の問題

・太ももの筋肉の柔軟性がない

・太ももの前と後の筋力バランスが崩れている

③膝と足のアライメント異常

・O脚、X脚、扁平足などの問題

・歩き方や走り方の癖の問題

④外的要因

・硬い地面での運動

・合わない靴やインソールの使用

鵞足炎の症状

①膝の内側の痛み

・運動中や運動後に痛みがある

・鈍痛から鋭い痛みがある

②膝の曲げ伸ばししたときの違和感

・階段の昇り降り、しゃがむ動作で痛みが増す③局所的な症状

・鵞足部の腫れや圧痛

・こわばりや硬く感じる

よつば鍼灸整骨院での施術内容

よつば鍼灸整骨院では、鵞足炎の症状を改善するために、以下のような治療を行っています。

➀手技療法(マッサージ・ストレッチ)

②アイシング療法

③ハイボルト治療、ラジオ波治療、鍼治療、運動指導等

④テーピング

鵞足炎にお悩みの方は、流山市にあるよつば鍼灸整骨院にご相談ください。

当院の専門スタッフが、患者様一人一人に合った最適な治療法を提供し、根本的な原因を取り除くお手伝いをします。

運動療法やストレッチ、日常生活のアドバイスを通じて、鵞足炎の症状を改善し、再発防止のサポートをいたします。

鵞足炎は、ランニングや繰り返しの激しい運動をする方に多く見られる症状ですが、適切なケアと予防策を講じることで、痛みから解放され、快適な運動生活を送ることが可能です。

お悩みを解消し、健康的な生活を取り戻しましょう。お待ちしております。

頚椎ヘルニア

千葉県流山市でお悩みの症状を改善したい方へ よつば鍼灸整骨院では、肩こりや腰痛、スポーツ障害など様々な症状に対応しております。豊富な専門知識と確かな技術で患者様の症状に合わせた最適な施術を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。

頚椎ヘルニアとは首の骨(頚椎)間にある椎間板が変性し、その内部の組織が外に飛び出すことで、近くの神経を圧迫し、さまざまな症状を引き起こす疾患です。

この状態は、首や肩の痛み、手足のしびれなど、日常生活に支障をきたす症状を伴うことがあります。

頸椎ヘルニアの原因

①加齢による椎間板の機能低下

・年齢とともに椎間板の弾力性が低下し、外部からの衝撃や圧力に対する耐性が弱まる

② 不適切な姿勢や生活習慣

・長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など首に負担をかける姿勢が続くことで、椎間板にストレスが蓄積する

③ 外傷や過度な負荷

・交通事故やスポーツによる首への強い衝撃

・重い物を持ち上げる際の無理な動作

④ 遺伝的要因

・家族に椎間板ヘルニアの歴史がある場合、発症リスクが高まる

頸椎ヘルニアの症状

①首や肩の痛み

・首の後ろや肩甲骨周辺に痛みやこりを感じる

② 腕や手のしびれ・痛み

・神経の圧迫により、腕や手にしびれや痛みが放散する

③ 筋力低下

・手や腕の筋力が低下し、物を握る力が弱くなる

④ 感覚異常

・手や指先にチクチクとした感覚や、感覚が鈍くなる

⑤ 下肢の症状

・重度の場合、足のしびれや歩行の不安定

・排尿、排便の障害が現れる

よつば鍼灸整骨院での施術内容

よつば鍼灸整骨院では、頸椎ヘルニアの症状を改善するために、以下のような治療を行っています。

➀手技療法(マッサージ・ストレッチ)

②アイシング療法

③ハイボルト治療、ラジオ波治療、鍼治療、運動指導等

④テーピング

頸椎ヘルニアにお悩みの方は、流山市にあるよつば鍼灸整骨院にご相談ください。

当院の専門スタッフが、患者様一人一人に合った最適な治療法を提供し、根本的な原因を取り除くお手伝いをします。

運動療法やストレッチ、日常生活のアドバイスを通じて、頸椎ヘルニアの症状を改善し、再発防止のサポートをいたします。

頸椎ヘルニアは、加齢や悪い姿勢、外傷、遺伝、喫煙などが原因ですが、適切なケアと予防策を講じることで、痛みから解放され、快適な運動生活を送ることが可能です。

お悩みを解消し、健康的な生活を取り戻しましょう。お待ちしております。

シーバー病

千葉県流山市でお悩みの症状を改善したい方へ、よつば鍼灸整骨院では、肩こりや腰痛、スポーツ障害など様々な症状に対応しております。豊富な専門知識と確かな技術で患者様の症状に合わせた最適な施術を行いますので、ぜひ一度ご相談ください。

シーバー病とは、子どもに多い足の成長期特有の疾患で、成長軟骨がある踵骨(しょうこつ)部分に炎症が起こる状態で、かかとに痛みを引き起こします。

別名「踵骨骨端症」(しょうこつこったんしょう)とも呼ばれます。

シーバー病の原因

①成長期の骨と筋肉のアンバランス

・子どもの骨の軟骨部分が柔らかく、外的ストレスに弱い

・成長期の急成長により、骨の成長に筋肉や腱の成長が追いつかず、腱が骨を引っ張ることで踵に負荷がかかる

②アキレス腱の影響

・アキレス腱が踵骨に付着しており、ジャンプやランニングなどの運動で繰り返し引っ張られる

・アキレス腱の緊張や過度な使用による踵骨への負担の増加

③運動やスポーツの影響

・サッカー、バスケットボール、ランニングなど、繰り返しジャンプや走る動作をするスポーツで発症しやすい

・オーバーワーク、運動量の多い子どもに多い

④足の構造的問題

・扁平足によるバランスの乱れ

⑤ 外的要因

・硬い地面での運動

・合わない靴やインソールの使用

シーバー病の症状

①かかとの痛み

・片方、または両方のかかとに痛みが生じる

・痛みは運動中や運動後に強くなり、安静時には軽減することが多い

②局所的な圧痛や腫れ

・かかとの後方や側面を押すと痛みが生じる

・痛みで出るかかとに軽く腫れが出ることがある

・朝起きた時や運動後に硬さやこわばりを感じることがある

③歩行時の困難

・かかとをつけて歩くのが痛くなり、つま先歩きになりやすい

よつば鍼灸整骨院での施術内容

よつば鍼灸整骨院では、シーバー病の症状を改善するために、以下のような治療を行っています。

➀手技療法(マッサージ・ストレッチ)

②アイシング療法

③ハイボルト治療、ラジオ波治療、鍼治療、運動指導等

④テーピング

シーバー病にお悩みの方は、流山市にあるよつば鍼灸整骨院にご相談ください。

当院の専門スタッフが、患者様一人一人に合った最適な治療法を提供し、根本的な原因を取り除くお手伝いをします。

運動療法やストレッチ、日常生活のアドバイスを通じて、シーバー病の症状を改善し、再発防止のサポートをいたします。

シーバー病は、運動量が多いほど、かかとへの負担も大きくなり、10歳前後の活発な男子に多く見られる症状ですが、適切なケアと予防策を講じることで、痛みから解放され、快適な運動生活を送ることが可能です。

お悩みを解消し、健康的な生活を取り戻しましょう。お待ちしております。

寝違えとは?

寝違えは、朝起きたときに首や背中に痛みやこわばりを感じる状態を指します。これは、寝ている間に首や背中の筋肉が過度に屈曲したり、不自然な姿勢を維持し続けたりすることが原因となります。常に起こるものではありませんが、首周辺の筋肉に負荷がかかるストレス状態や床域環境が大きく影響するとされています。

寝違えの原因

1. 不適切な床域環境

- 床上での現象は、枕が首の形状に合わない場合や、床板やマットの硬さが不適切な場合に起こることがあります。首が無理な姿勢になると、筋肉に過度な負荷がかかります。

2. 布団の使用方法

- 寝ているときに布団が体を半分くらいしか覆いていない場合や、完全に覆いていない場合、体が寒さを感じて筋肉が緊張することがあります。

3. 労働や運動の負荷

- 日常の労働や運動で筋肉に負荷がかかり、ある部分の筋肉が緊張したままになっていると、寝ている間に痛みやこわばりを感じやすくなります。

4. 運動不足による体力低下

- 体力が低下している場合、筋肉や構造が疲れやすくなり、寝違えの危険性が高まります。

寝違えの症状

寝違えの症状は人によって異なりますが、主に以下のような状態が見られます。

- 首や背中の痛み:労働に支障が出ることもあります。

- 首を動かすときの痛み:得に左右に首を伸ばす動作で痛みが高まります。

- 背中の筋肉のこり感:緊張感が続く場合があります。

- 可動域制限:首周辺の動きが制限されたように感じることがあります。

予防方法

寝違えを防ぐための注意点を下記します。

- ストレッチ

- 不適切な枕の交換

- 床域の温度管理

- 日常的な運動体操の進行

流山市おおたかの森のよつば鍼灸整骨院でのサポート

よつば鍼灸整骨院では、寝違えの症状に応じた施術を行っています。

- 鍼灸治療:痛みを緩和し、血流を改善することで回復を促進します。

- 手技療法:筋肉や関節の緊張を緩め、首の可動域を広げます。

- 運動指導:自宅でできる簡単なストレッチやエクササイズを提案します。

寝違えでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。症状に合わせた適切な施術で健康をサポートいたします。

スマホ頭痛とは

近年、スマートフォンの普及により、「スマホ頭痛」と呼ばれる症状が増加しています。スマホ頭痛とは、スマートフォンを長時間使用することによって引き起こされる頭痛のことを指します。この頭痛は、首や肩の筋肉の緊張や姿勢の悪化が原因で発生し、多くの現代人が悩まされています。

スマホ頭痛の原因

スマホ頭痛の主な原因としては、以下のような要素が挙げられます:

- 長時間の前かがみ姿勢

スマートフォンを見る際、多くの人は無意識に首を前に突き出す姿勢になります。この状態が続くと、首や肩周りの筋肉に負担がかかり、筋肉の緊張が頭痛を引き起こします。 - 眼精疲労

小さな画面を長時間見つめることで目が疲れ、眼精疲労が起こります。眼精疲労が進行すると、頭痛や肩こりを伴うことがあります。 - 血行不良

長時間同じ姿勢でいると、血流が悪くなり、酸素や栄養が十分に筋肉や脳に行き渡らなくなります。その結果、頭痛が発生することがあります。 - ストレスや睡眠不足

スマートフォンの過剰使用による夜更かしやブルーライトの影響で睡眠の質が低下し、ストレスが溜まることで頭痛を引き起こす場合もあります。

スマホ頭痛の症状

スマホ頭痛の主な症状は以下の通りです:

- 頭の前面や側頭部の鈍い痛み

- 首や肩のこり・痛み

- 目の奥の疲労感や違和感

- 集中力の低下やイライラ感

- めまいや吐き気を伴う場合も

これらの症状が続く場合、日常生活に支障をきたすだけでなく、慢性的な頭痛へと発展する可能性があります。

スマホ頭痛の予防方法

スマホ頭痛を予防するためには、以下のポイントを意識することが大切です:

- 正しい姿勢を保つ

スマートフォンを見る際は、画面を目の高さに近づけ、首を前に傾けすぎないようにしましょう。 - 適度な休憩を取る

1時間に1回は画面から目を離し、首や肩を軽く動かして血行を促進します。 - 目を休める

20分ごとに20秒間、20フィート(約6メートル)先を見る「20-20-20ルール」を取り入れると、眼精疲労を軽減できます。 - ストレッチを取り入れる

首や肩周りの筋肉をほぐすストレッチを日常的に行い、筋肉の緊張を和らげます。 - ブルーライト対策

スマートフォンの設定でブルーライトを軽減するモードを使用したり、ブルーライトカット眼鏡を活用することも有効です。 - 十分な睡眠を確保する

良質な睡眠をとることで、身体全体の回復力を高め、ストレスを軽減します。

流山市おおたかの森のよつば鍼灸整骨院でのサポート

よつば鍼灸整骨院では、スマホ頭痛の改善に向けた以下の施術を行っています:

- 鍼灸治療

ツボを刺激することで、筋肉の緊張を和らげ、血行を改善します。 - 整体・骨格調整

スマホ頭痛の原因となる姿勢の歪みを整え、身体のバランスを改善します。 - リラクゼーションマッサージ

首や肩の筋肉をほぐし、リラックス効果を高めます。 - 生活習慣のアドバイス

正しい姿勢やストレッチ方法、日常生活での注意点をお伝えし、再発を防ぎます。

おわりに

スマホ頭痛は現代社会において誰にでも起こりうる問題です。しかし、適切な対策や治療を行うことで、改善が期待できます。よつば鍼灸整骨院では、一人ひとりの症状に合わせた丁寧な施術を行い、健康な身体作りをサポートいたします。スマホ頭痛にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

股関節痛とは

股関節痛とは、股関節周辺に痛みや違和感を感じる症状の総称です。この症状は、年齢や生活習慣、運動習慣などによって引き起こされ、放置すると日常生活に支障をきたすことがあります。特に高齢者や運動を頻繁に行う方に多く見られる症状です。

股関節痛の原因

股関節痛の原因はさまざまですが、主に以下のようなものがあります:

- 加齢による変化

加齢とともに関節の軟骨がすり減り、関節炎や変形性股関節症が発生することがあります。 - 運動や姿勢の問題

過度な運動や誤った姿勢が原因で、股関節に過剰な負担がかかり、痛みを引き起こします。 - ケガや外傷

転倒や事故による骨折や捻挫が股関節の痛みの原因となることがあります。 - 炎症や疾患

股関節周辺の筋肉や腱に炎症が生じることや、関節内の疾患が痛みを引き起こす場合があります。

股関節痛の症状

股関節痛の症状は、痛みの程度や原因によって異なります。主な症状は以下の通りです:

- 歩行時の痛みや違和感

- 股関節を動かした際の痛み

- 安静時でも感じる鈍い痛み

- 股関節周辺の腫れやこわばり

股関節痛の予防と対策

股関節痛を予防するためには、以下のような対策が効果的です:

- 正しい姿勢の維持

日常生活での姿勢を見直し、股関節に無理な負担をかけないようにしましょう。 - 適度な運動

股関節周りの筋力を強化する軽い運動やストレッチを取り入れることで、股関節の安定性を高めます。 - 体重管理

適切な体重を維持することで、股関節への負担を軽減できます。 - 定期的なケア

違和感を感じた際は早めに専門家に相談し、適切なケアを受けることが重要です。

流山市おおたかの森のよつば鍼灸整骨院でのサポート

当院では、股関節痛の改善に向けた以下の施術を提供しています:

- 整体・骨格調整

股関節周辺の歪みを整え、負担を軽減します。 - 鍼灸治療

痛みを和らげるためのツボを刺激し、血流を促進します。 - 筋肉のリラクゼーション

マッサージやストレッチを通じて筋肉を緩め、動きを改善します。 - 生活習慣の指導

股関節に優しい生活習慣や運動方法を提案します。

おわりに

股関節痛は放置すると悪化し、生活の質に影響を及ぼす可能性があります。よつば鍼灸整骨院では、一人ひとりの症状に合わせた丁寧な施術を心がけています。股関節痛にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

むくみとは

むくみとは、体内の水分が皮膚の下や組織間に過剰に溜まることで、腫れや違和感を感じる状態を指します。むくみは、主に脚や顔、手に現れやすいですが、全身に発生する場合もあります。一時的なむくみであれば問題ありませんが、慢性的なむくみは健康上の問題を示すサインである場合があります。

むくみの原因

むくみの原因は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです:

- 血行不良

長時間同じ姿勢でいることや運動不足により、血液やリンパの流れが滞ることでむくみが生じます。 - 塩分の過剰摂取

塩分を多く含む食事を摂ると体内に水分が溜まりやすくなり、むくみを引き起こします。 - ホルモンバランスの変化

女性の場合、月経前や妊娠中、更年期などホルモンバランスの変化によりむくみが生じることがあります。 - 疲労やストレス

身体が疲れていると、リンパの流れが悪くなり、余分な水分が排出されにくくなります。 - 疾患の影響

心臓や腎臓、肝臓の病気が原因でむくみが発生する場合もあります。この場合は早めの診察が必要です。

むくみの症状

むくみの主な症状は以下の通りです:

- 腫れぼったい感覚

- 肌を押すとへこみが残る(指圧痕)

- 重だるさや疲労感

- 靴や指輪がきつく感じる

- 筋肉のこわばりや痛みを伴うことも

むくみの予防と対策

むくみを予防・改善するためには、以下の方法が効果的です:

- 適度な運動

ウォーキングや軽いストレッチで血行を促進し、むくみを防ぎます。 - 塩分を控える食事

塩分を控えたバランスの良い食事を心がけることで、水分の溜まりを予防できます。 - 水分補給

適度な水分を摂取することで、体内の水分バランスを整えます。 - リンパマッサージ

リンパの流れを良くするために、むくみが気になる部分を優しくマッサージします。 - 適切な休息

足を高くして寝ることで、血液やリンパ液が循環しやすくなります。

流山市おおたかの森のよつば鍼灸整骨院でのサポート

当院では、むくみの改善に向けた以下の施術を提供しています:

- リンパマッサージ

リンパの流れを促進し、体内の余分な水分を排出します。 - 鍼灸治療

ツボを刺激して血行やリンパの流れを改善します。 - 骨格調整

姿勢の歪みを整え、むくみの原因を根本から解消します。 - 生活習慣のアドバイス

食事や運動、セルフケアの方法をお伝えし、むくみの再発を予防します。

おわりに

むくみは放置すると慢性化し、生活の質を低下させる原因となることがあります。よつば鍼灸整骨院では、一人ひとりの症状に合わせた最適な施術を行っています。むくみでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。