月別アーカイブ

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年2月

- 2023年12月

- 2023年2月

- 2023年1月

カテゴリ一覧

整骨院に初めて行くときガイド|流山市 よつば鍼灸整骨院

初めての整骨院、不安はありませんか?

・「接骨院ってどんなことをするの?」

・「服装や持ち物は?」

・「保険は使えるの?」

はじめて整骨院を訪れる方にとって、分からないこと・不安なことはたくさんあると思います。流山市 よつば鍼灸整骨院で初診を受けるにあたって知っておきたい基本情報を、わかりやすくご紹介します!

【もくじ】

整骨院とは?

施術の流れについて

服装・持ち物について

健康保険は使える?

よくある質問

ご予約・お問い合わせ方法

- 整骨院とは?病院との違い|流山市 よつば鍼灸整骨院

整骨院(接骨院)は、骨折・捻挫・打撲・肉離れなどのケガに対して、手技療法や物理療法(電気治療など)を行う施設です。国家資格を持つ柔道整復師が対応します。

- 流山市 よつば鍼灸整骨院の施術の流れ

流山市 よつば鍼灸整骨院では初めての方でも安心して通っていただけるよう、丁寧なカウンセリングと施術を心がけています。

・受付・問診票の記入

現在のお悩み・不調などを簡単にご記入いただきます。

・カウンセリング・検査

柔道整復師が丁寧にヒアリングし、必要に応じて姿勢・関節の動きなども確認。

・施術のご説明

状態に応じて、最適な施術内容や通院頻度の目安をご説明します。

・施術開始

痛みのある部位だけでなく、原因となる部分も含めて丁寧にアプローチします。

・アフターケア・次回のご案内

ご自宅でのセルフケアや再来院の目安などもアドバイスいたします。

- 服装・持ち物について|流山市 よつば鍼灸整骨院

・服装のポイント

施術を受けやすいよう、動きやすい服装がおすすめです。

Tシャツ・ジャージ・スウェットなど、ストレッチ性のあるものがベストです。

※当院ではお着替え(施術用ウェア)もご用意可能です。ご安心ください。

・持ち物について

健康保険証(保険施術の場合)

医師からの紹介状(ある場合)

初診時の問診票記入用のメモ(気になる症状など)

- 健康保険は使えるの?|流山市 よつば鍼灸整骨院

整骨院では、急性・亜急性の外傷(例:ぎっくり腰・捻挫・打撲など)に対して保険が適用されます。

迷われる場合は、来院時にスタッフが丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。

- よくあるご質問|流山市 よつば鍼灸整骨院

- どのくらい通えばよくなりますか?

- 症状の重さによって異なりますが、初回に最適な通院ペースをご提案します。

マタニティ整体ならよつば鍼灸整骨院へ|流山市のよつば鍼灸整骨院

流山市周辺で妊娠中や産後の不調にお悩みの方は、よつば鍼灸整骨院にご相談ください。妊娠中の腰痛や肩こり、脚のむくみ、体の歪みにお困りではありませんか?当院では、妊娠中でも安心して受けられるマタニティ整体を提供しています。

よつば鍼灸整骨院のマタニティ整体が選ばれる理由|流山市のよつば鍼灸整骨院

・妊娠中の体に優しい施術

妊娠中のデリケートな体に配慮し、負担をかけないソフトな手技を用いて施術を行います。産後の体調を整える準備としても効果が期待できます。

・体の不調を改善し、快適なマタニティライフをサポート

腰痛や肩こり、脚のむくみなど、妊娠中に多い悩みを改善し、毎日を快適に過ごせるようサポートします。特に「立ち仕事がつらい」「夜ぐっすり眠れない」といった悩みを抱える方はオススメです。

・出産に向けた体づくりをサポート

骨盤や筋肉のバランスを整え、出産をスムーズに迎えるための体づくりをサポートします。妊娠中からケアを始めることで、産後の体型戻りもスムーズになります。

・安心の環境でリラックスできる時間を

流山おおたかの森駅からもアクセス便利な立地で、駐車場もそれぞれ完備しています。キッズスペースやリラックスできる施術環境を完備。忙しい妊婦さんにも通いやすいよう配慮しています。

・多くの妊婦さんに選ばれる実績

地域密着型で、多くの妊婦さんに信頼される実績があります。一人ひとりの体調や状態に合わせた施術プランをご提案します。

マタニティ整体で期待できる効果|流山市のよつば鍼灸整骨院

・腰痛や肩こりの軽減

・脚のむくみや冷えの改善

・骨盤や姿勢のバランス調整

・出産準備としての体力・柔軟性の向上

・深いリラクゼーションでストレスの緩和

・こんな方におすすめ

・妊娠中の腰痛や肩こりに悩んでいる

・脚のむくみやだるさが気になる

・出産に向けて体調を整えたい

・妊娠中でも安心して施術を受けたい

流山市でマタニティケアに特化した接骨院を探している方へ|流山市のよつば鍼灸整骨院

よつば鍼灸整骨院のマタニティ整体を体験しませんか?

妊娠中や産後の体調不良、体の歪みでお困りの方は、流山市からも通いやすいよつば鍼灸整骨院にぜひご相談ください。初回カウンセリングで、あなたの体の状態やお悩みに丁寧にお答えします。

【寒暖差疲労について】|流山市のよつば鍼灸整骨院

日常生活でこんな寒暖差による不調にお困りではありませんか?

・気温の変化が激しいと疲れやすい

・冷えると体がこわばって動きづらい

・ちょっとした気圧の変化で頭痛がする

・季節の変わり目は調子を崩しやすい

・最近、眠りが浅く朝スッキリしない

こうした季節・気候の影響による体調不良でお悩みの方が多く来院されています。それは「寒暖差疲労」という、自律神経の乱れが関係している症状の可能性があります。

【目次】|流山市のよつば鍼灸整骨院

・寒暖差疲労とは?

・自律神経と筋肉の関連性

・当院での施術内容

・流山市で寒暖差疲労を改善したい方へ

・よくあるご質問

寒暖差疲労とは?|流山市のよつば鍼灸整骨院

朝晩の気温差、室内外の温度差、日替わりで変化する天気…。

こうした環境ストレスが重なることで自律神経が乱れ、体のあちこちに不調が現れる**ことがあります。

【代表的な症状】

・体が重だるい

・頭痛・首肩こり・全身の疲労感

・食欲不振・便秘・不眠

・気分が落ち込みやすい

気温・湿度差が大きくなりやすい流山市では、春・秋・梅雨などの時期にこの不調を訴える方が多くなります。

自律神経と筋肉の関連性|流山市のよつば鍼灸整骨院

寒暖差に対応するには、体温を調節する自律神経の働きが欠かせません。

しかし、疲労やストレスが蓄積するとその働きが乱れ、次のような反応が出てきます

・筋肉の緊張が抜けにくくなる

・呼吸が浅くなり疲れやすくなる

・血流が滞りやすくなり冷えやすくなる

当院では、こうした「自律神経と筋肉の関係」に着目して施術を行っています。

施術内容|流山市のよつば鍼灸整骨院

寒暖差疲労で来院される方には、以下のような施術を行っています

・首肩・背中のこわばりを取る優しい整体

・背骨・骨盤のバランス調整

・鍼灸による自律神経のリズム調整

・血流を促進し、冷えやむくみをケア

・ストレス耐性を高める生活習慣アドバイス

一時的な不調の緩和ではなく、季節の変化に強い体作りを目指していきます。

流山市で寒暖差疲労を改善したい方へ|流山市のよつば鍼灸整骨院

「毎年この時期に体調が崩れる」

「季節の変わり目に必ず不調になる」

そんな悩みを根本から解決したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

地域密着型の当院が、生活環境と体の状態に合わせたケアをご提案させていただきます。

よくあるご質問|流山市のよつば鍼灸整骨院

- 子どもや高齢者でも受けられますか?

- 状態に応じて無理のない施術をご提供しますのでご安心ください。

【流山市のよつば鍼灸整骨院|首コリについて】

日常生活でこんな首の不調にお困りではありませんか?

・首が重く、朝からスッキリしない

・首のこりと一緒に目の疲れや頭痛がある

・姿勢が悪く、猫背気味なのが気になる

・疲れがたまると首が張って吐き気が出る

・病院では異常がないと言われたが不調が続いている

こうした原因のはっきりしない首こりにお悩みの方が多数来院されています。

姿勢のゆがみや自律神経の乱れ、生活習慣による筋緊張が隠れた要因となっている場合があります。

【目次】|流山市のよつば鍼灸整骨院

・首こりの背景と症状

・姿勢と筋緊張の関係

・当院の施術アプローチ

・流山市で首こりを改善したい方へ

・よくあるご質問

首こりの背景と症状|流山市のよつば鍼灸整骨院

首こりには以下のような背景があります

・首の筋肉に持続的な緊張がかかっている

・デスクワークやスマホ操作による“うつむき姿勢”の習慣

・血流が悪くなり、頭部への循環不良が起こる

・疲労やストレスで交感神経が優位になっている

その結果、首のこりに加えて頭痛・耳鳴り・めまいなどを伴うケースもあります。

流山市では、在宅ワークや育児による姿勢の崩れが背景にある患者様が多く、首・肩まわりの筋肉に無理な負担がかかっている方が目立ちます。

姿勢のクセによって筋緊張が慢性化し、首のこりが“当たり前”になっている人が多いのです。

施術アプローチ|流山市のよつば鍼灸整骨院

当院では、次のような内容で症状の改善を行っております。

・首の動きと筋バランスを評価

・姿勢バランスの調整(骨盤〜頸椎)

・首肩まわりの深部筋をやわらげる整体手技

・自律神経を整える鍼灸・温熱療法

・在宅環境に合ったストレッチや姿勢指導

その場しのぎではなく、再発しにくい体作りを目指すのが特徴です。

流山市で首こりを改善したい方へ

「薬に頼らず体質から改善したい」

そんなあなたに、よつば鍼灸整骨院は姿勢と神経の両面から整える施術でしっかりとサポートいたします。

まずは今の状態をチェックし、一緒に根本改善を目指していきましょう。

よくあるご質問|流山市のよつば鍼灸整骨院

- マッサージ店との違いは何ですか?

- 当院は国家資格を有した施術者が原因を評価しながら構造的にアプローチします。

腰痛に対しての鍼灸治療|よつば鍼灸整骨院(流山市おおたかの森)

「朝起きると腰が重い」「立ち上がるときにズキッと痛む」

そんな慢性的な腰の痛みは、日常生活の姿勢や疲労の蓄積が原因となっていることが多く、放置すると悪化することもあります。

よつば鍼灸整骨院では、腰痛の根本原因に対して痛みの少ない鍼灸施術を行い、無理なく改善を目指していきます。

🔹腰痛の施術内容(初診:約60分)|よつば鍼灸整骨院

1️⃣ カウンセリングとチェック(約10分)

まずは、痛みが出るタイミングや、どのような動作でつらくなるかを丁寧にお伺いします。

前かがみ、反らす、ひねるといった動きのチェックを通して、腰にどのような負担がかかっているかを確認します。

🔍 よくあるお悩み例:

・座りっぱなしで腰が重だるくなる

・中腰の姿勢が続くと痛い

・寝返りのたびに腰が痛む

2️⃣ 腰まわりをやさしくほぐす(約10〜15分)

腰だけでなく、お尻・太もも・背中など、関連する筋肉の緊張をやさしくほぐしていきます。

痛みの出ている部分を避け、血流を促して自然治癒を引き出す準備をします。

3️⃣ 鍼で深部のこわばりを改善(約20〜25分)

慢性的な腰痛は、奥の方で固くなった筋肉が原因となっているケースが多いため、細くやさしい鍼でピンポイントにアプローチします。

腰の中心部だけでなく、背中や骨盤まわり、太ももへの施術を組み合わせることもあります。

※必要に応じて、お灸を使用して温めることで血流を高めることもあります。

4️⃣ 施術後のアドバイス(約10分)

腰痛が再発しないよう、正しい姿勢の取り方や、ご自宅でできる簡単なストレッチをお伝えします。

💡よつば鍼灸整骨院でよくお伝えするアドバイス例:

・長時間座るときは腰にクッションを当てる

・朝起きるときは、横向きになってからゆっくり起きる

・急な動きや無理なストレッチは控える

🔻腰痛:回復までの目安(よつば鍼灸整骨院の施術目安)

症状の程度や生活環境によって差がありますが、一般的な目安は以下の通りです。

✅ 軽度(立ち上がりや動作のときに違和感):3〜5日

→ 初回の施術でかなり楽になる方も多いです。

✅ 中度(動き始めや姿勢維持がつらい):1週間〜10日

→ 2〜3回の施術とセルフケアで安定してきます。

✅ 重度(慢性的な痛み・動くと強い痛み):2週間〜

→ 段階的に筋肉を緩めながら、姿勢改善や生活指導も並行して行います。

よつば鍼灸整骨院では、痛みが和らいだあとも再発を防ぐためのサポートを丁寧に行っています。

📍仕切りのある半個室空間・お子様連れOK!

院内は仕切りのある半個室となっており、リラックスして施術を受けていただけます。

小さなお子様連れの方もご遠慮なくお越しください。

朝起きたら首が痛い…寝違えにお困りの方へ|よつば鍼灸整骨院(流山市おおたかの森)

「朝起きたら首が動かない」「横を向こうとするとピキッと痛む」

そんな**寝違え(首の急な痛み)**は、無理に動かすことで悪化してしまうことがあります。

よつば鍼灸整骨院では、痛みの少ない鍼灸施術と丁寧なケアで、首の可動域を少しずつ回復させながら、早期の改善を目指します。

🔹寝違えの施術内容(初診:約60分)|よつば鍼灸整骨院

1️⃣ カウンセリングとチェック(約10分)

よつば鍼灸整骨院ではまず、痛みが出たタイミングや首の動きに関するお悩みを丁寧に伺います。

前後・左右・上を向く動きの確認を行い、どの角度で痛みが出るかを確認します。

🔍 よくあるお悩み例:

・首を後ろに倒せない

・振り向けないほど片側の首が固まっている

・肩や背中まで張ってくる感じがある

2️⃣ 首・肩・背中周辺をやさしくほぐす(約10〜15分)

筋肉が固まっている部分を中心に、無理のない範囲で血流を促しながら緊張をゆるめていきます。

痛みの出ている部分は避けて、関連する筋肉にやさしくアプローチします。

3️⃣ 鍼で深いこわばりを改善(約20〜25分)

痛みの元になっている首や肩の深部にこわばりがある場合、細く痛みの少ない鍼を使用して、ピンポイントで緊張をゆるめていきます。

状態により、首だけでなく背中や肩甲骨周辺まで施術することもあります。

※必要に応じて、お灸で温めながら血流改善を図る場合もあります。

4️⃣ 施術後のアドバイス(約10分)

施術後は、痛みをぶり返さないようにするための動き方・姿勢・生活での注意点をお伝えしています。

💡よつば鍼灸整骨院でよくお伝えするアドバイス例:

・痛い側を無理に振り向かない

・首を強く回さない

・痛みの出はじめは冷やし、2日目以降は温める

🔻寝違え:回復までの目安(よつば鍼灸整骨院の施術目安)

症状に応じて、以下のような回復スピードが一般的です。

✅ 軽度(少し動かしにくい):1〜3日

→ 初期に施術すれば1回でかなり楽になるケースも多いです。

✅ 中度(振り向けない・動きが制限されている):3〜7日

→ 2〜3回の施術でスムーズに動けるようになります。

✅ 重度(首が固まって動かない・強い痛み):1週間〜10日以上

→ 炎症を抑えながら徐々に可動域を回復し、再発防止のケアも行います。

よつば鍼灸整骨院では、再発予防として姿勢改善や簡単なストレッチ法の指導も行っています。

📍半個室空間・お子様連れOK!

よつば鍼灸整骨院では仕切りのある施術スペースをご用意しておりますので、まわりの目を気にせずリラックスして施術を受けられます。

小さなお子様連れでもお気軽にご来院ください。

「様子を見ていたけど痛みが変わらない」「薬や湿布だけでは不安…」

そんなときは、よつば鍼灸整骨院の優しい鍼灸施術で早めのケアをおすすめします!

急なぎっくり腰にお困りの方へ|よつば鍼灸整骨院(流山市おおたかの森)

朝起きたとき、重い物を持ち上げたとき、ちょっとした動きで「ギクッ」ときた…。

そんな**ぎっくり腰(急性腰痛)**は、突然の痛みで動けなくなることもあり、早めの対処が大切です。

よつば鍼灸整骨院では、痛みの強さや動ける範囲を丁寧に確認したうえで、痛みを悪化させない優しい施術を行います。

:-おへそから指幅3本分外側で、左右にある。-大巨(だいこ):-天枢から指3本分下で、左右にある。-3-724x1024.png)

🔹初回施術の流れ(約60分)🔹

1️⃣状態の確認・問診(約10分)

まずは「いつ・どんな動作で痛くなったか」「動くときにどこが痛むか」を詳しく伺い、立ち座り・前屈・姿勢などを確認します。

🔍例:

✔ 腰を前に倒すと痛む

✔ 立ち上がるときに激痛が走る

✔ 左右どちらかに傾けると動けなくなる

2️⃣無理のない範囲で筋肉を緩める手技(約10〜15分)

炎症が強い場合は、無理なマッサージは行わず、周囲の筋肉をゆっくりと緩める軽い手技を行います。

負担をかけず、血流を促進して回復力を高めていきます。

3️⃣痛みの少ない鍼で深部の緊張を和らげる(約20〜25分)

ぎっくり腰の原因は、腰の奥の筋肉(腸腰筋、起立筋など)の緊張であることが多いため、細い鍼を使って深層筋にアプローチします。

✔ 急に痛めた腰に直接負担をかけず、自然な回復を助けます

✔ 状態に応じて、背中やお尻、太もものツボにも施術を行います

※必要に応じて、お灸で血流を促したり、冷えを改善する場合もあります。

4️⃣施術後のアドバイス(約10分)

施術後は、再発予防のための動き方のコツ・腰に負担をかけない姿勢やストレッチをお伝えします。

🔹 よくあるアドバイス内容

✔ 起き上がるときは「横向き→手をついて起きる」

✔ 痛みが強い時期のNG動作(長時間の座りっぱなしなど)

✔ 自宅での冷やし方 or 温め方の目安

📍お子様連れOK

当院は個室対応のため、痛みが強い時でも周りを気にせずゆっくりと施術を受けられます。お子様連れの方にも対応しております。

「少し動けるようになってきたけど、不安…」「痛みが引かない」と感じたら、無理せずご相談ください。

肩こり・頭痛でお悩みの方へ|よつば鍼灸整骨院(流山市おおたかの森)

:-おへそから指幅3本分外側で、左右にある。-大巨(だいこ):-天枢から指3本分下で、左右にある。-2-724x1024.png)

デスクワークや長時間の同じ姿勢が続くと、肩や首の筋肉が固まり、血流が悪くなることで頭痛や目の疲れにつながることがあります。特に「肩こりと一緒に頭痛がある」というお悩みを多く伺います。

よつば鍼灸整骨院では、痛みの少ない鍼施術で筋肉の緊張を緩め、肩こりや頭痛を根本から改善へ導きます。

🔹施術の流れ(初診:約60分)🔹

1️⃣カウンセリング・チェック(約10分)

まず、肩こりや頭痛の状態を詳しくお聞きし、姿勢・可動域・筋肉の硬さをチェックします。

例えば…

✔ 頭痛が出るのは朝?それとも仕事終わり?

✔ デスクワーク中、無意識に肩をすくめていないか?

✔ 肩だけでなく、首や後頭部の筋肉がガチガチに固まっていないか?

特に「首の付け根(後頭部)が痛む・重い」という方は、肩こりによる緊張型頭痛の可能性が高いため、首と肩の筋肉を重点的にチェックします。

2️⃣筋肉をほぐし、血流を促す施術(約15分)

鍼を打つ前に、固まった筋肉をやさしくほぐし、血流を改善します。特に、首・肩・肩甲骨周りの筋肉にアプローチし、緊張をゆるめます。

3️⃣痛みの少ない鍼でコリと頭痛の原因にアプローチ(約25分)

肩こりと頭痛の原因となるポイントに細い鍼を打ち、深部の筋肉を緩めます。

🔸 施術例:肩こり+頭痛がある場合

✅ 後頭部からこめかみにかけて頭痛がある方

→ 首の後ろ(後頭下筋群)や側頭部のツボに鍼をして、筋肉の緊張を緩和。

✅ 肩がこると目の奥が重くなる方

→ **首・肩の筋肉(僧帽筋・肩甲挙筋)**にアプローチし、目の疲れも軽減。

✅ 肩こりがひどく、腕や手がしびれる方

→ 首から肩、腕につながる神経の流れを改善するため、頚椎(首の骨)周りの緊張をゆるめます。

※症状によっては、お灸を使い、冷えや血行不良を改善することもあります。

4️⃣施術後のアドバイス(約10分)

施術後は、肩こり・頭痛を繰り返さないための姿勢のポイントやセルフケアをお伝えします。

🔹 日常で気をつけること

✔ デスクワーク中の姿勢のコツ(肩をすくめない、背中を丸めない)

✔ 仕事の合間にできる簡単なストレッチ

✔ 首・肩の負担を減らす枕の選び方。

肩こりや頭痛を根本からケアし、快適な毎日を過ごしませんか?

📍よつば鍼灸整骨院|流山市おおたかの森

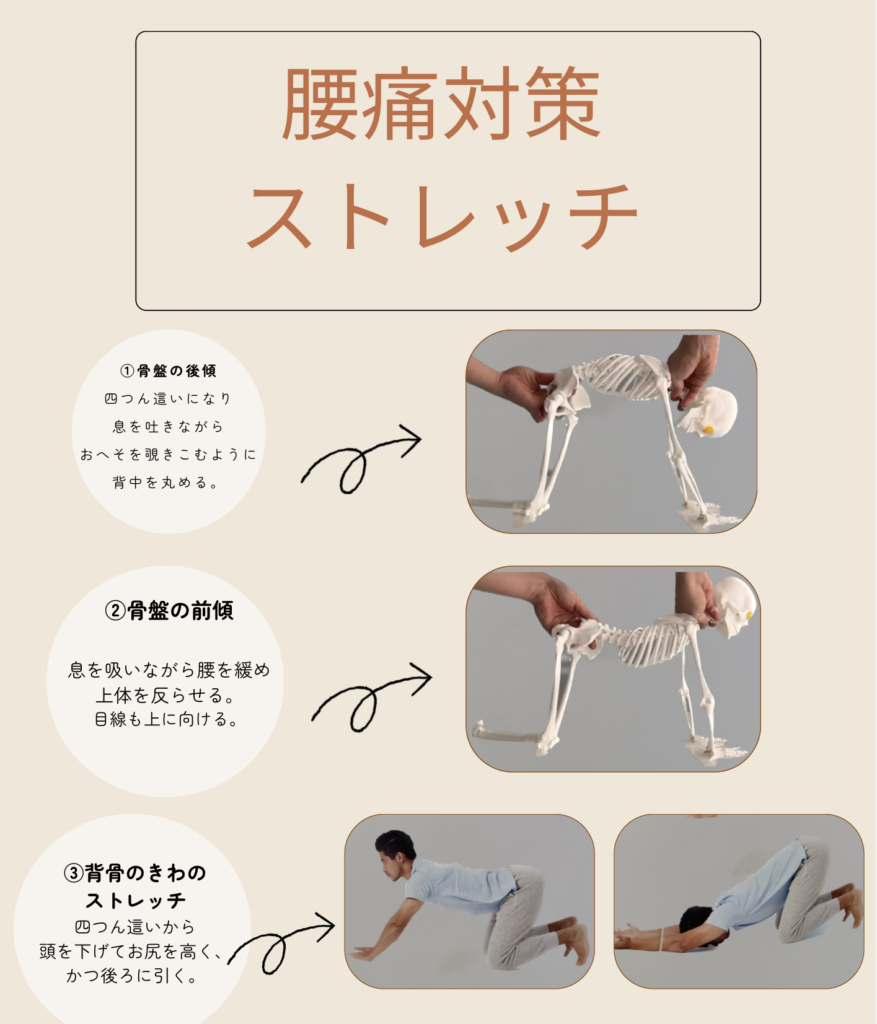

【腰痛対策】自宅で簡単にできるストレッチ

こんにちは!流山市おおたかの森のよつば鍼灸整骨院です。今回は、腰痛でお悩みの方に向けて、自宅で簡単にできるストレッチをご紹介します。毎日少しずつ続けることで、腰痛の緩和や予防に役立ちます。

1.2. キャット&カウストレッチ

四つん這いの姿勢で、息を吸いながら背中を反らせて顔を上げます(カウ)。次に、息を吐きながら背中を丸めて顎を引きます(キャット)。これを10回ほど繰り返しましょう。背骨周りがほぐれ、腰の負担が軽減されます。

3. 背骨のきわストレッチ

背骨から腰にかけての筋肉が伸びてリラックス効果も期待できます。

日々のストレッチが腰痛予防につながります。痛みがひどい場合は無理せず、当院にご相談ください!

【寝違えによる首の痛みを早く改善したい方へ|流山市おおたかの森のよつば鍼灸整骨院】

:-おへそから指幅3本分外側で、左右にある。-大巨(だいこ):-天枢から指3本分下で、左右にある。-1-724x1024-1.png)

◆ 朝起きたら首が痛くて動かせない…そんな寝違えの症状でお困りではありませんか?

「朝起きたら首が痛くて動かせない」「振り向こうとしたらズキッと痛む…」そんな経験はありませんか?

寝違えは多くの方が一度は経験したことのある症状ですが、放置すると回復が遅れたり、肩こりや頭痛につながることもあります。

特に仕事や家事で忙しい方にとって、首の痛みが続くのはとてもつらいですよね。「できるだけ早く治したい」「すぐに動けるようになりたい」という方も多いのではないでしょうか?

流山市おおたかの森のよつば鍼灸整骨院では、寝違えによる首の痛みを改善するために鍼治療をおすすめしています。鍼を使って首や肩の深部の筋肉をほぐし、血流を促進することで、痛みを和らげるだけでなく、回復を早める効果が期待できます。

本記事では、寝違えの原因や対処法、当院での鍼治療の効果について詳しく解説します。

◆ 寝違えの原因とは?なぜ起こるの?

寝違えは、首や肩の筋肉が一時的に硬くなり、炎症を起こすことで痛みが発生する症状です。

具体的には、以下のような原因が考えられます。

① 不自然な寝姿勢

枕が高すぎる・低すぎる、うつ伏せで寝る、ソファや車内で首を曲げたまま寝るなど、不自然な姿勢で長時間眠ると、首の筋肉に負担がかかりやすくなります。

② 冷えによる血流不良

エアコンの風が直接当たる場所で寝たり、寒い部屋で薄着のまま眠ったりすると、首や肩の血流が悪くなり、筋肉が硬くなることで寝違えを引き起こしやすくなります。

③ 筋肉の疲労やコリ

長時間のデスクワークやスマホの使用で首や肩の筋肉がこり固まっていると、寝ている間に血流が滞り、朝起きたときに痛みを感じることがあります。

④ ストレスや自律神経の乱れ

ストレスが多いと、自律神経が乱れて筋肉が緊張しやすくなります。特に首や肩はストレスの影響を受けやすい部位なので、寝違えの原因になることもあります。

◆ 寝違えたときの正しい対処法

もし朝起きて首に強い痛みを感じた場合、無理に動かすと症状が悪化することがあります。そこで、寝違えたときに試してほしい対処法を紹介します。

① 痛みが強い場合は安静にする

寝違えた直後は炎症が起こっているため、無理に首を動かすとさらに悪化することがあります。まずは安静にして、無理のない範囲で動かしましょう。

② 冷やす or 温める

・ 痛みが強い場合(発症直後) → アイスパックや冷たいタオルで冷やす(15分程度)

・ 痛みが落ち着いてきたら → 蒸しタオルやお風呂で温める

最初は炎症を抑えるために冷やし、炎症が落ち着いたら血流を良くするために温めるのがポイントです。

③ 軽いストレッチを行う

急に首を大きく動かすのはNGですが、痛みが和らいできたらゆっくり首を回したり、肩をほぐすストレッチを行うと回復が早くなります。

◆ 寝違えには鍼治療が効果的!よつば鍼灸整骨院の施術について

当院では、寝違えの痛みを早く改善するために鍼治療を行っています。鍼を使うことで、深部の筋肉をほぐし、血流を改善し、炎症を抑えることができます。

✅ 鍼治療のメリット

✔ 痛みの原因に直接アプローチできる

✔ 即効性があり、早い回復が期待できる

✔ 薬を使わず自然な方法で治療できる

「鍼は痛そうで怖い…」と感じる方もいるかもしれませんが、当院では極細の鍼を使用し、痛みを最小限に抑えた施術を行っていますのでご安心ください。

また、施術後には寝違えを繰り返さないための姿勢指導やストレッチ方法もお伝えしています。

◆ 当院が選ばれる理由

✅ 完全予約制で待ち時間なし!

✅ おおたかの森駅からアクセスしやすい便利な立地

✅ 一人ひとりに合わせたオーダーメイド施術

寝違えの痛みを放置すると、肩こりや頭痛、慢性的な首のコリにつながる可能性もあります。**「なるべく早く痛みを取りたい」「再発を防ぎたい」**という方は、ぜひ当院にご相談ください。